Graths Gang und Warnckes Gang

Zum Start ins neue Jahr geht es in die Glockengießerstraße und zu zwei Gängen, die beide etwa in der Mitte des letzten Jahrhunderts abgerissen wurden. Heute weisen nur noch die Namensschilder über den ehemaligen Zugängen auf ihre frühere Existenz hin. Ihre Geschichte verrät allerdings viel über den Umgang der Lübecker Bürger mit ihren weniger gut betuchten Mitmenschen und deshalb soll dies hier nicht unerwähnt bleiben.

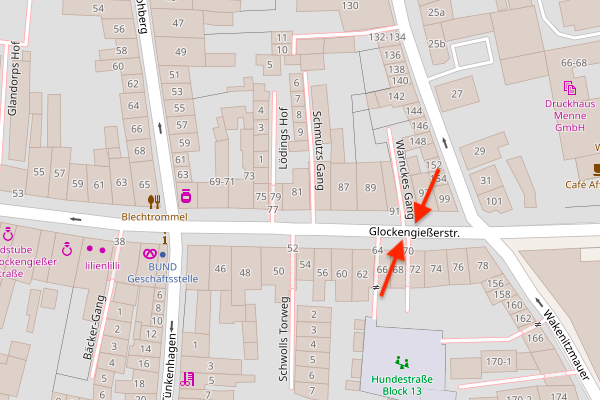

Lübeck, Glockengießerstraße 70 und 93

Daten von OpenStreetMap – Veröffentlicht unter ODbL.

Graths Gang

Das Vorderhaus in der Glockengießerstraße 70 in seiner heutigen Form und der Gang entstanden wohl gemeinsam im 16. Jahrhundert [1]. Eine erste urkundliche Erwähnung findet sich 1538, als der Schuhmacher Valentin Schröder, der seit 1518 Eigentümer war, Haus und Gang den Vorstehern des Pockenhofes vor dem Burgtor abtreten musste [2]. In dieser Urkunde heißt es: „eyn dwerhus mith eynem gange und den boden to havewertz belegen“. Es finden sich jedoch Hinweise auf eine schon frühere Bebauung dieses Grundstücks aus dem 13. und 14. Jahrhundert, wobei es zu dieser Zeit noch keinen Gang gegeben haben dürfte [1]. Im Jahr 1702 wurde ein gewisser Hermann Helms Eigentümer von Haus und Gang und man erfährt, dass zu dieser Zeit 13 Wohnungen darin zu finden waren. Der Gang war schon immer dicht bewohnt und so heißt es bei Prof. v. Lütgendorff, dass zu seiner Zeit sogar 17 Wohnungen existierten, wobei diese vermutlich in den vorhandenen 13 Buden untergebracht waren [2].

Graths Gang, Glockengießerstraße 70

Veröffentlicht unter einer Fair-Use-Policy.

In einem Protokoll der Baupolizei von 1933 war der Abriss sämtlicher Buden in dem schmalen und dunklen Gang vorgesehen. Die ersten vier Buden auf der rechten Seite waren jedoch erst 1951 verschwunden und ließen etwas mehr Licht in den Gang. Nach Kriegsende wurden hier, wie in vielen anderen Gängen Lübecks auch, Flüchtlinge aus dem Osten untergebracht [3]. Vermutlich wurde deshalb auf einen früheren Abriss verzichtet.

Graths Gang galt schon seit jeher als Unterkunft für Arme und Mittellose. Wie auch in den Stiftshöfen sollte eine Gettobildung vermieden werden, da Gangbewohner und Bewohner des Vorderhauses wie eine große Familie zusammen lebten. Schon die architektonische Verbindung von Vorderhaus und Gangbuden ließ dies erkennen. Der Geist der Reformation wurde so gewissermaßen in Stein gemeißelt. Diese enge Verbindung von Vorderhaus und Gang sowie die Bauweise der Gangbuden mag wohl auch dem Baumeister von Glandorps Gang, einem Stiftsgang, der erst 100 Jahre später errichtet wurde, als Vorbild gedient haben. Alte Fotografien aus der Zeit vor dem endgültigen Abriss von Graths Gang in den 1970er Jahren, lassen eine nicht von der Hand zu weisende Ähnlichkeit beider Gänge erkennen. Möchte man also einen Eindruck von Graths Gang bekommen, sollte man Glandorps Gang besuchen, sich diesen dann allerdings etwas enger und dunkler vorstellen. Ähnlich hochwertige Unterkünfte finden sich in gewöhnlichen Gängen allerdings nicht allzu häufig. Neben Graths Gang nur noch im Adler-Gang, in Lüngreens Gang und im St. Jürgen-Gang [3].

Warnckes Gang

Warnckes Gang in der Glockengießerstraße 93 wurde 1438 vom Ratsherrn Johann Gerwer angelegt und nach dessen Tod 1460 von Hans Greverade übernommen. Greverade war Mitglied einer sehr wohlhabenden und religiösen Lübecker Familie, die unter anderem den berühmten Memling-Altar aus der Familienkapelle an der Nordseite des Doms stiftete. Der Altar befindet sich heute im St.-Annen-Museum. Neben Warnckes Gang gab es hier noch einen zweiten Gang, dessen Ursprung ebenfalls auf Gerwer und Greverade zurück geht. Lange Zeit kannte man diesen Gang daher auch unter dem Namen „Greveraden Hagen“. Etwas unklare Angaben kursieren darüber, wann welches dieser Grundstücke an wen vererbt wurde. Eindeutig ist, dass 1485 Hans Greverades Tochter den Gang (oder beide?) als Mitgift mit in die Ehe mit Hans Beseler brachte. Vermutlich eines der beiden Grundstücke geriet 1527 auf dem Erbwege an die Kinder des Ratsherrn Dietrich Basedow, der andere Teil 1563 an Hans Kriten. Um 1617 vereinigte der neue Besitzer, der Bauunternehmer und Ältermann der Maurer und Zimmerleute David Poggensee, die beiden Grundstücke wieder. Er war es vermutlich auch, der im Vorderhaus ein Brauhaus einrichtete, das viele Jahrzehnte bestehen blieb. Um den Erhalt der Buden kümmerten sich jedoch weder er noch seine Nachfolger mit besonderer Hingabe [3] [4].

Warnckes Gang, Glockengießerstraße 93

Veröffentlicht unter einer Fair-Use-Policy.

1806 erwarb der Hauszimmermann Johann Jakob Riesenberg das Grundstück. Einer der beiden Gänge wurde in der Folge unter dem Namen „Riesenbergs Gang“ geführt. Lange existierte dieser jedoch nicht mehr, da die Buden im Laufe der Jahre baufällig geworden waren. Schon 1855 ist von Riesenbergs Gang keine Rede mehr. Etwas länger gehalten hat sich dagegen Warnckes Gang, über den jedoch auch Prof. v. Lütgendorff schon in den 1930er Jahren von einem „freudlosen Hofraum“ spricht. Er schreibt, dass „die sieben Buden auf der rechten Seite“ an „ganz arme Leute vermietet“ sind, „die wenig Ansprüche an einen Wohnraum machen können“. Zur Zeit der Cholera, etwa um 1860, als der Arzt Dr. Emil Cordes die Gänge an der Obertrave als Seuchenherde bezeichnete und für eine Verbesserung der Wohnverhältnisse eintrat, machten ihn die Bewohner der Glockengießerstraße auch auf Warnckes Gang aufmerksam. „Er soll die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, als er die dürftigen Zimmerchen mit abgebröckeltem Mauerputz sah, an die sich Betten lehnten, die diesen Namen nicht mehr verdienten“ [4]. Da wundert es wenig, dass später auch Warnckes Gang in der Abbruchliste der Baupolizei auftauchte. Bis 1951 sind jedoch noch vier Gangbuden erhalten geblieben [3], möglicherweise aus demselben Grund wie die Buden in Graths Gang. Wann genau die letzte Bude abgerissen und Warnckes Gang vollständig beseitigt wurde, darüber schweigen die Quellen ebenso, wie über den Namenspatron dieses Ganges. Im Archiv der Hansestadt Lübeck, Bau- und Architekturgeschichte, Stadtentwicklung in Lübeck, findet sich die Jahreszahl 1931 für den Abbruch [1]. Da die Beschreibungen zu Warnckes Gang von Prof. v. Lütgendorff jedoch erst 1936 veröffentlicht wurden und der Name „Riesenbergs Gang“ bereits 1855 nicht mehr erwähnt wird, scheint diese Jahreszahl jedoch eher fragwürdig zu sein.

Archiv der Hansestadt Lübeck, Bau- und Architekturgeschichte, Stadtentwicklung in Lübeck:

[1] Dokument AG.04: Glockengießerstr. 1‑108

[2] Lübeck zur Zeit unserer Großeltern, Teil III: Stifte, Höfe, Gänge; Prof. W. L. von Lütgendorff, Lübeck 1936; S. 106

[3] Lübeck, Das alte Stadtbild, Geschichte der Wohngänge, Band 3, Fischergrube bis Hundestraße; Rainer Andresen, Lübeck 1982; S. 62ff

[4] Lübeck zur Zeit unserer Großeltern, Teil III: Stifte, Höfe, Gänge; Prof. W. L. von Lütgendorff, Lübeck 1936; S. 100f