Homanns Gang oder:

Der Gang, der umzog…

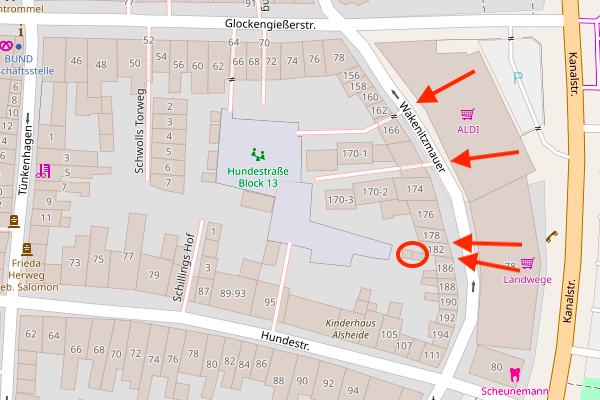

Bevor es beim nächsten Mal mit einem der bekannteren Stiftshöfe in der Glockengießerstraße weitergeht, laufen wir heute zur Abwechslung noch mal einen paar Schritte zurück zur Wakenitzmauer. In den Artikeln über Nöltings Gang, Kleins Gang und Hartogs Thorweg habe ich ein wenig spekuliert, wo diese Gänge tatsächlich gelegen haben könnten. Homanns Gang habe ich dabei nur kurz erwähnt und in die Wakenitzmauer 184 gesteckt. Das ist aber nur die halbe Wahrheit…

Lübeck, Wakenitzmauer zwischen Glockengießer- und Hundestraße

Daten von OpenStreetMap – Veröffentlicht unter ODbL.

In den letzten Wochen habe ich sämtliche Lübeckischen Adressbücher zwischen 1807 und 1957 virtuell durchgeblättert, um die letzten gut 200 Jahre Geschichte der Gänge an der Wakenitzmauer zwischen Glockengießer- und Hundestraße nachvollziehen zu können. Die Grundstücke der Vorderhäuser werden zwar schon wesentlich früher erwähnt, die Gänge selbst sind aber erst in diesem Zeitraum entstanden – und auch wieder verschwunden. Einige interessante Erkenntnisse sind bei meinen Recherchen zutage getreten, die in der Übersicht zur Wakenitzmauer des Archivs der Hansestadt Lübeck, Bau- und Architekturgeschichte, Stadtentwicklung in Lübeck (BASt.) [1] von Hans Meyer nicht so ausführlich dargestellt sind. Schauen wir uns also die Entwicklung der Gänge etwas genauer an.

Wakenitzmauer 164

Im Adressbuch von 1807 ist diese Adresse noch der Glockengießerstraße zugeordnet mit der Hausnummer 170. Zu dieser Zeit galt die quartiersbezogene Häusernummerierung nach dem System von 1796 [2]. Als Gang ist diese Adresse noch nicht erkennbar, aber zwei Bewohner bzw. Eigentümer sind dort schon verzeichnet: „Dieckermann“ und „Pantzer“.

1815 lautete die Adresse nun „An der Mauer“ Nr. 60, nach der Nummerierung der französischen Besatzung. Damals reichte der Name dieser Straße noch von der Mühlenbrücke bis kurz vor das Burgtor. Der Abschnitt von der Hundestraße bis zum Burgtor ist erstmals im Adressbuch von 1886 unter „Wakenitzmauer“ zu finden. Die Reihenfolge der Hausnummern wurde von den Franzosen übrigens geändert. Während davor die Zählung an der Mühlenbrücke begann und zum Burgtor hin anstieg, wurde nun vom Burgtor aus in Richtung Mühlenbrücke gezählt. In der besagten Hausnummer 60 sind 1815 weiterhin zwei Namen aufgeführt, einer davon ist immer noch „Pantzer“.

Im Adressbuch von 1821, nach dem Ende der Besatzung und der wieder eingeführten quartiersbezogenen Nummerierung, unter erneuter Umkehr der Zähl-Reihenfolge, bekam diese Adresse nun die Nr. 205. Erstmals wird jetzt auch ein Name für diesen Gang angegeben: „Lembke’s Gang“ mit sechs Bewohnern, einer davon heißt immer noch „Pantzer“. Der wahrscheinliche Eigentümer des Gangs, Lembcke W., ist auch nicht weit entfernt in der Glockengießerstraße Nr. 215 zu finden, ganz in der Nähe von Graths Gang (Nr. 217).

Ab 1830 heißt der Gang in Nr. 205 „Broschmanns Gang“ mit jetzt acht Bewohnern, einer davon immer noch „Pantzer“. Der Name Broschmann ist auch wieder in der Glockengießerstraße 215 zu finden, so wie davor schon Lembcke. Bis zum Adressbuch von 1852 blieb es beim Namen „Broschmanns Gang“ mit acht Bewohnern. 1854 taucht aber wieder ein neuer Name auf: „Kleins Gang“. Während „Pantzer“ schon 1846 nicht mehr erwähnt wird, finden sich nun u. a. die Namen „Zimmermann“ in Haus Nr. 3 und „Mengel“ in Nr. 4.

Nach der letzten Änderung der Hausnummern im Jahr 1884, in das bis heute gültige System, findet sich Kleins Gang nun in der „Wakenitzmauer“ Nr. 164. Wiedereinmal wurde die Reihenfolge der Zählung geändert vom Burgtor aus aufsteigend in Richtung Mühlenbrücke. Zwei der acht Bewohner in Nr. 164 heißen immer noch „Zimmermann“ in Nr. 3 und „Mengel“ in Nr. 4.

Die freie Zugänglichkeit der alten Adressbücher über die Stadtbibliothek endet mit dem Jahr 1919 [3]. Einige spätere Ausgaben konnte ich noch über GenWiki [4] ausfindig machen, sodass ich meine Recherchen noch etwas weiter fortsetzen konnte. Einige Ausgaben der Adressbücher fehlen allerdings.

Zwischen 1923 und 1925 muss Kleins Gang abgetragen worden sein, denn während 1923 noch alle acht Buden aufgelistet werden, taucht 1925 als einziger Name für Hausnummer 164 und 168 nur noch „Paul Lohrmann“ auf. Bereits seit 1896 wird ein „Lohrmann“ in Nr. 174 als Eigentümer geführt. 1899 ist in Nr. 176 „Lohrmanns Lagerspeicher“ zu finden, 1904 reicht dieser Speicher von Nr. 174 bis 176. Ab 1912 befindet sich hier die „Böttcherei und Faßfabrik von Lohrmann“. 1922 reicht diese Fabrik bis Hausnummer 178, doch bis 1932 wuchs das Eigentum von Paul Lohrmann weiter. In Nr. 164 sowie im Bereich von Nr. 168–180 findet sich nun die „Fabrik Paul Lohrmann m.b.H.“.

Im Adressbuch von 1939 ist Nr. 164 plötzlich überhaupt nicht mehr verzeichnet. Wann genau diese Adresse verschwunden ist, kann ich nicht sagen, da die Adressbücher zwischen 1932 und 1939 bei GenWiki fehlen. Heute befindet sich an dieser Stelle immer noch ein Durchgang zu dem dahinter liegenden Spielplatz. Ein Namensschild sucht man jedoch vergeblich.

Kleins Gang, Wakenitzmauer 164

Veröffentlicht unter einer Fair-Use-Policy.

Wakenitzmauer 170

Der Name „Hartogs Thorweg“ taucht in der Wakenitzmauer 170 erstmals im Adressbuch von 1896 mit sieben „Buden“ auf. Als „Bude“ wurden seit dem Mittelalter die Unterkünfte in den Hinterhöfen bezeichnet, denn mehr als ein paar Bretterverschläge ohne Fenster und ohne Heizung waren es anfangs auch nicht. Man kann allerdings davon ausgehen, dass im 19. Jahrhundert etwas komfortablere Häuser aus Stein errichtet wurden, insofern ist „Bude“ nur in Anlehnung an die mittelalterliche Bezeichnung zu verstehen. Ein Durchgang und ein Innenhof ist an dieser Stelle immer noch vorhanden, auch erinnert die Nummerierung der Häuser im Hof an die alten Gänge. Die heutige Bebauung dürfte aber erst in den 1980er Jahren entstanden sein. Ein Schild mit dem Namen „Hartogs Thorweg“ ist ebenfalls nicht (mehr) vorhanden.

Im Adressbuch von 1807, im „Register der Bewohner nach den Gassen“, fehlt die Straße „An der Mauer“ vollständig. Nur in den topographischen Angaben und im Personenverzeichnis taucht sie auf. Hier findet sich in Hausnummer 168, nach der Nummerierung von 1796, der Name „Polckin“. Auch 1809 wohnt „Polckin“ in Nr. 168, Hausnummer 169 fehlt dagegen ganz. Erst 1811 ist Nr. 169 verzeichnet, allerdings noch ohne Namen eines Eigentümers. Im Adressbuch von 1815, mit der französischen Nummerierung (umgekehrte Reihenfolge), findet sich „Polckin“ nun in Nr. 63, Hausnummer 62 ist weiterhin ohne Namen verzeichnet. In der erneuten quartiersbezogenen Nummerierung ab 1821 findet sich der Name „Polckin“ nun in Nr. 201, während die Hausnummern 202 und 203 ohne Namen gelistet sind.

Erst 1846 ist bei Nr. 202 ein Name genannt, Nr. 203 bleibt bis 1870 ohne Namen. Hier ist dann allerdings gleich für beide Hausnummern 202 und 203 ein gemeinsamer Name eingetragen: „Hartog“. Zwei Jahre später, ab 1872, sind erstmals sieben Buden verzeichnet, 1873 sind diese unter Nr. 203 a aufgeführt. In Nr. 203 und 203 b sind mehrere Namen ohne eigene Buden-Nummern zu finden. Ab 1884 taucht der Name „Koop“ in Nr. 203, Bude 1 auf, einen Namen hat dieser Gang bis dahin aber immer noch nicht.

1886 erschien das erste Adressbuch mit den noch heute gültigen Hausnummern. Hartogs Thorweg hat nun die Adresse „Wakenitzmauer 170“, auch wenn es noch ganze 10 Jahre gedauert hat, bis auch der Name „Hartogs Thorweg“ zum ersten Mal auftaucht. Der Name hinter Bude Nr. 1 lautet bis 1901 „Koop“.

Das Ende von Hartogs Thorweg ist identisch mit dem Ende von Kleins Gang, Wakenitzmauer 164. Ab 1912 befindet sich in Hausnummer 170 „Lohrmanns Fabrik“, der Gang und die Buden sind verschwunden. 1922 reicht „Lohrmanns Fabrik“ und die „Böttcherei und Faßfabrik von Lohrmann“ von Nr. 170 bis 178, 1932 ist die „Fabrik Paul Lohrmann m.b.H“ in Nr. 168–180 zu finden (s. o.). Im Adressbuch von 1939 findet sich hier der Firmenname „Heitmann, Johs., Rohprod. Hdlg.“ und ab 1951 „Baader, Rudolf, Nord[ischer] Maschinenbau“. Zwar wurde die Firma „Baader“ schon 1919 gegründet, im Adressbuch von 1920 taucht sie aber erstmals in der Wakenitzmauer Nr. 33 auf. Interessanterweise, findet sich im Adressbuch von 1919 an dieser Adresse noch ein weiterer Lagerraum von Paul Lohrmann! Rainer Andresen schreibt in seinem Werk über die Lübecker Wohngänge, dass die Maschinenfabrik Baader in den 1960er Jahren dieses Areal verließ und die Fabrikgebäude anschließend zunächst als Lager genutzt, später dem Verfall überlassen wurden. In den 1980er Jahren wurden die Reste der Ruinen abgetragen [5]. Während über den Zugang Wakenitzmauer 164 heute der große Spielplatz zu erreichen ist, wurden in Nr. 170 neue Wohnhäuser errichtet.

Hartogs Thorweg, Wakenitzmauer 170

Veröffentlicht unter einer Fair-Use-Policy.

Wakenitzmauer 180/184

Kommen wir nun also zu „Homanns Gang“, Wakenitzmauer 180 und 184! Ja, genau! Ein Gang, zwei Adressen? Oder ein doppelter Eingang? Was hat das zu bedeuten?

So wie Hartogs Thorweg (Nr. 170) und Kleins Gang (Nr. 164), ist auch Hausnummer 180 im Adressbuch von 1932 in der Fabrik Paul Lohrmann m.b.H „aufgegangen“ und teilt sich ihr Schicksal ab da mit dem der beiden anderen Gänge. In den Adressbüchern von 1912 bis 1928 findet sich hinter Nr. 180 jeweils noch der Eintrag „Homanns Gang, Lohrmanns Räucherei“, die zwei Buden, die bis dahin aufgeführt wurden, sind ab 1912 aber schon nicht mehr vorhanden. Der Name „Homanns Gang“ tauch im Adressbuch von 1932 auf einmal bei Nr. 184 auf, bei einem Gang, der bis dahin als „Gang Wakenitzmauer“ geführt wurde. Warum der Name „Homanns Gang“ umgezogen ist, könnte vielleicht an der gemeinsamen Vergangenheit dieser Grundstücke liegen, also schauen wir uns das noch etwas genauer an.

1811 wohnte neben Hartogs Thorweg (damals Nr. 169) der schon erwähnte „Polckin“ in Hausnummer 168 (Nummerierung nach 1796). In Nr. 167 finden sich vier Namen: „Meyer“, „Flindt“, „Krahmer und „Hamann“ sowie direkt nebenan, in Nr. 166, der Name „Tessien“. 1815, nach der französischen Nummerierung (umgekehrte Reihenfolge), findet sich Hartogs Thorweg nun in Nr. 62 und Polckin in Nr. 63 (s. o.). Der Name „Flindt“ taucht als einziger Name erst bei Nr. 67 auf. Nach Polckin folgen erst noch „Bender“ in Nr. 64 und gleich drei Namen in Nr. 65: „Seydeler“, „Haacker“ und „Saueracker W“. Nr. 66 ist ohne Namen, in Nr. 68 wohnt ein gewisser „Möller“, „Tessin“ ist jetzt erst in Nr. 69 zu finden. Offensichtlich wurden zwischen 1811 und 1815 nicht einfach nur die Hausnummern geändert, sondern auch Häuser in verschiedene Nummern, vielleicht sogar Grundstücke, unterteilt.

Das Adressbuch von 1821, mit der erneuten quartiersbezogenen Nummerierung (wieder umgekehrte Reihenfolge), schafft etwas Klarheit: „Polckin“ wohnt nun in Nr. 201, dann kommt „Binder“ (Bender?) in Nr. 200 und „Homanns Gang“ ist in Nr. 199 erstmals namentlich erwähnt, mit den Bewohnern „Haacker“ und „Seidler“. Der Name „Möller“ ist erst in Nr. 196 zu finden, während „Tessien“ gar nicht mehr auftaucht. Es bleibt anzunehmen, dass der „Gang Wakenitzmauer“ zu dieser Zeit überhaupt noch nicht existiert hat, während Homanns Gang zumindest ab 1815 in Hausnummer 65 zu finden war, ab 1821 Nr. 199.

Erst 1884 tauchen auch in Nr. 197 mehrere Namen auf: „Evers“, „Hümöller“, „Helmke“ und „Rohse“, ein Gang ist jedoch immer noch nicht beschrieben. Ab 1886 hat Homanns Gang schließlich die Nr. 180, der andere Gang, weiterhin ohne Namen, die Nr. 184 mit seinen vier Bewohnern, darunter „Helmke“. Im Adressbuch von 1900 finden sich in Nr. 184 erstmals zwei Buden mit jeweils zwei Namen, der Gang selber wurde jedoch erst 1906 als „Gang Wakenitzmauer“ bezeichnet.

Als 1932 Hausnummer 180 in Lohrmanns Fabrik „verschwand“, wurde der Name „Homanns Gang“ nach Hausnummer 184 verlegt und blieb bis 1957 an dieser Adresse. Die beiden Buden scheinen bis heute zu existieren, wenn man sich den aktuellen Stadtplan etwas genauer ansieht. Ob es sich dabei allerdings um bewohnte Häuser handelt, wage ich zu bezweifeln. Wie man auf dem Foto sieht, hat es hier früher einen Durchgang gegeben, der heute jedoch mit einer Tür verschlossen ist:

Gang Wakenitzmauer/

Veröffentlicht unter einer Fair-Use-Policy.

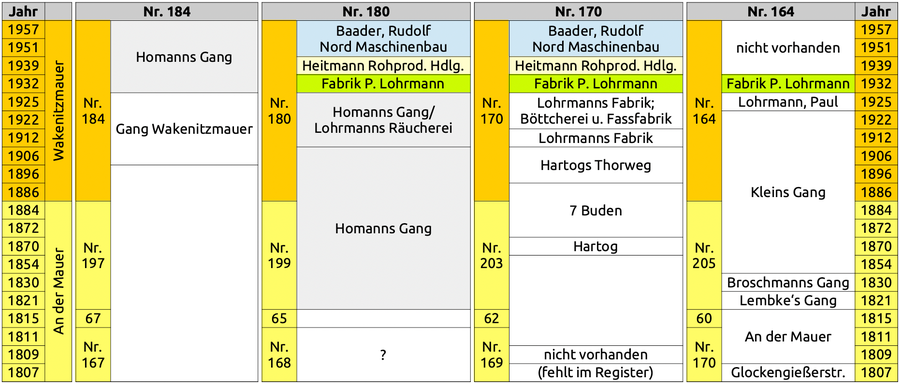

Zusammenfassung

Nach dieser ausführlichen Darstellung hier alles noch mal übersichtlich als Tabelle. Ein Klick auf die Grafik zeigt sie etwas größer an. Die Reihenfolge der Gänge habe ich nach dem Blick auf den Stadtplan ausgerichtet und auch nur die wichtigsten Daten eingetragen. So lässt sich die Entwicklung der Hausnummern und Namen der Gänge einigermaßen gut nachvollziehen.

Archiv der Hansestadt Lübeck, Bau- und Architekturgeschichte, Stadtentwicklung in Lübeck:

[1] Dokument AW.02: Wakenitzmauer 1‑206

[2] Wikipedia: Lübecker Hausnummern

[3] Stadtbibliothek Lübeck: Lübeckisches Adreß-Buch

[4] GenWiki: Kategorie „Adressbuch in der DigiBib“: L

[5] Lübeck, Das alte Stadtbild, Geschichte der Wohngänge, Band 5, An der Mauer bis Wakenitzmauer; Rainer Andresen, Lübeck 1985; S. 161 ff

Homanns Gang müßte nach Unterlagen der Lübecker Beleuchtungsabteilung noch lange nach 1957 existiert haben, denn es ist für das Jahr 1976 noch eine Gaslaterne zu diesem Gangnamen verzeichnet.

Vielen Dank für den interessanten Hinweis. Dass der Gang länger bestehen blieb, ist durchaus möglich, ich habe allerdings keine weiteren Quellen mehr dazu gefunden. Vielleicht muss ich noch mal weiter schauen und nach der besagten Beleuchtungsabteilung fahnden. Vielleicht gibt es dort ja auch noch weitere Informationen zu anderen Gängen…